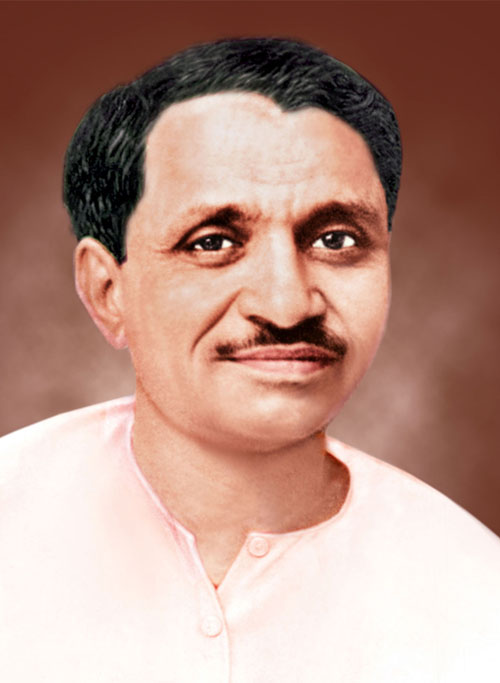

दीनदयाल उपाध्याय

शेष…

सर्वागीण दृष्टिकोण की आवश्यकता

श्चात्य अर्थशास्त्र के जितने भी नियम हैं, वे एक अर्थपरायण व्यक्ति (Economic man) की कल्पना करके चलते हैं। यह अर्थमापी व्यक्ति जीवन में कहीं नहीं मिलता। स्वयं जे.एस. मिल ने माना है-“संभवतः कोई भी व्यावहारिक प्रश्न ऐसा नहीं होता, जिसका निर्णय आर्थिक सीमाओं के अंदर ही दिया जा सके। अनेक आर्थिक प्रश्नों के महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एवं नैतिक पहलू होते हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।’’ किसी समय विशेष पर मानव व्यवहार जीवन के अनेक मूल्यों के आकर्षण-विकर्षण से निश्चित होता है। विभिन्न शास्त्रों के विद्वान् उसी एक व्यवहार का विश्लेषण अपने-अपने दृष्टिकोण से करते हैं। वे एक ऐसी स्थिति की कल्पना करके चलते हैं, जिसमें अन्य प्रवृत्तियों का अस्तित्व न हो। किंतु उनके काल्पनिक जगत् और व्यवहार जगत् में सदैव ही बहुत बड़ा अंतर रहता है। उनके सिद्धांत सही भी हों तो भी सीमित उपयोग के रहते हैं।

चार पुरुषार्थ

भारत ने इसीलिए मनुष्य का विभाजित विचार न करके पूर्णता के साथ विचार किया। मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों का चार मोटे-मोटे भागों में वर्गीकरण करके उन सबकी संतृप्ति ही मानव का पुरुषार्थ बताया। ये चार पुरुषार्थ हैं : धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों एक-दूसरे के पूरक हैं। जो कर्म इन सबको प्राप्त कराने वाला हो, वही श्रेष्ठ है। इनमें से किसी की भी अवहेलना करके चलने वाला व्यक्ति दु:ख और अशांति का भागी बनता है।

इन चारों में से किसी एक को भी श्रेष्ठ या शेष का आधार समझना भी ठीक नहीं होगा। वैसे मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा है, क्योंकि उसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्तव्य नहीं बच रहता। किंतु बिना धर्म, अर्थ और काम के मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, “धर्मादर्थश्चकामश्च,’ अर्थात् धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। जहां कोई व्यवस्था ही नहीं, वहां अर्थ और काम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? किंतु दूसरी ओर हमने इसका पूर्व विवेचन किया है कि किस प्रकार अर्थ के बिना धर्म नहीं टिक पाता। वास्तव में ये चारों पुरुषार्थ अन्योन्याश्रित हैं। एक से दूसरे की रक्षा और संवर्धन होता है।

जिस प्रकार प्राण अन्न से बलवान होते हैं तथा सबल प्राण अन्न को पचा सकते हैं, वैसे ही धर्म से अर्थ और काम की तथा अर्थ और काम से धर्म की धारणा होती है।

चार विद्याएं

इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराने वाली विद्याओं के संबंध में विवेचन करते हुए भी कौटिल्य ने लिखा है: ‘आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्या।’’ आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये चार विद्याएं हैं। इसके पूर्वाचार्यों ने इनमें से किसी एक, दो या तीन को ही विद्या माना] किंतु कौटिल्य ने चारों को मान्यता दी। उन्होंने लिखा‘‘चनस्त्र एवं विद्या कौटिल्य। तामिर्धर्मार्थीयद्विद्यात्तद्विद्यानां विद्यात्वम्।’ अर्थात् कौटिल्य के मत से चारों ही विद्या हैं, जिनसे धर्म और अर्थ का ज्ञान होता है, वे वास्तव में विद्या हैं और उन्हें उस रूप में मानना चाहिए।

मनुष्य के जीवन का यह सर्वांगपूर्ण विचार ऐसी किसी भी अर्थ-रचना की कल्पना नहीं कर सकता, जिसमें नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना किए बिना ही मनुष्य को सुखी बनाया जा सके। इतना ही नहीं, कोई भी अर्थ-रचना अपनी सफलता और अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक इच्छा, उत्साह और सामर्थ्य का सृजन स्वयं नहीं कर सकती। अपनी ही गति से बराबर गतिमान अर्थव्यवस्था असंभव है। उसे गति देने के लिए और बाद में भी कम-से-कम रुकावट के साथ सुचारु रूप से चलते रहने के लिए व्यक्ति और समाज के जीवन में प्रेरणा का स्रोत अर्थ के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र ढूंढ़ना होगा। राष्ट्र की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएं, प्रेरणाएं अर्थ-रचना को बनाने और टिकाने में सहायक होती हैं। अतः हम समाज या व्यक्ति की समस्याओं एवं उसके लक्ष्यों का टुकड़ों में विचार नहीं सकते। यह हो सकता है कि समय विशेष पर हम किसी एक अंग को अधिक महत्त्व दें] किंतु हम शेष की भी अवहेलना नहीं कर सकते। (समाप्त)

(‘भारतीय अर्थ-नीित विकास की एक दिशा’ से साभार)